紫陽花の葉っぱが茶色くなると、「病気?枯れてるの?」と不安になりますよね。

でも実は、ちょっとした環境の変化や管理のコツで防げることが多いんです。

この記事では、紫陽花の葉が茶色くなる原因と、その具体的な対策を初心者にもわかりやすくお届けします。

紫陽花の葉っぱが茶色くなる主な原因とは

水やりが多すぎる、または少なすぎる

紫陽花の葉っぱが茶色くなる原因として、まず疑うべきは「水やりの問題」です。紫陽花は水分を多く必要とする植物として知られていますが、実は「与えすぎ」も「与えなさすぎ」もNGです。土が乾きすぎると、根から水分をうまく吸収できず、葉っぱの先から乾燥し、茶色く枯れていきます。一方、過剰な水やりで土が常に湿っていると、根が腐り、やはり葉に異常が出ます。具体的には、葉がふにゃっとして茶色に変色してしまいます。

水やりの目安としては、「表面の土が乾いてからたっぷり与える」が基本です。鉢植えの場合は、受け皿に水が溜まらないよう注意しましょう。地植えの場合でも、雨が続くときは水やりを控えるなど、天候を見ながら調整が必要です。湿度や風通しも関係してくるので、「同じ毎日水やり」ではなく、「状態を見て判断する」のがポイントです。

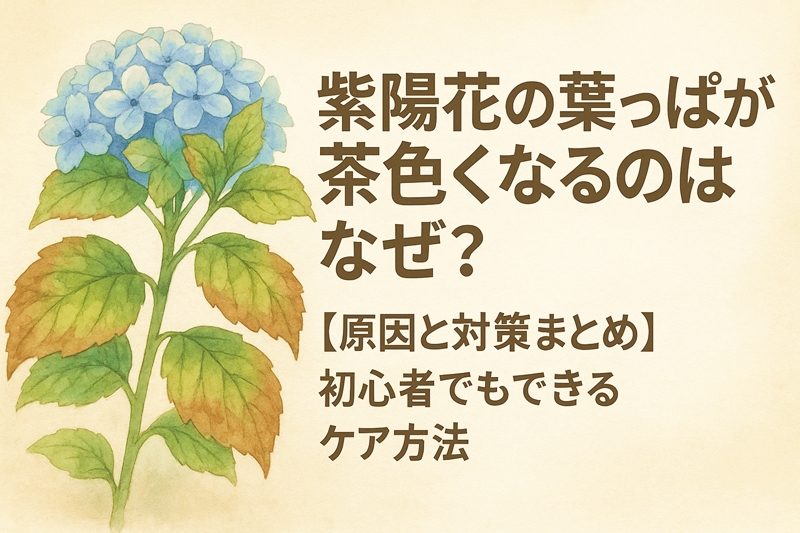

日当たりが強すぎる(葉焼け)

紫陽花は半日陰を好む植物です。特に日本の強い直射日光に長時間さらされると、葉っぱが「日焼け」してしまい、表面が茶色くカサカサになってしまいます。これを「葉焼け」と呼びます。真夏の日差しは特に注意が必要です。葉焼けしてしまった部分は元には戻らないため、ひどい場合はその葉を取り除いた方が新しい葉に栄養が行きやすくなります。

予防策としては、鉢植えであれば夏場は午前中だけ日が当たるような場所に移動するのがベスト。地植えの場合は、遮光ネットを使ったり、他の植物の陰に植える工夫も有効です。葉焼けは「病気ではない」ため、環境を整えることで十分に予防可能です。

病気(うどんこ病・斑点病など)の可能性

紫陽花の葉っぱが部分的に茶色くなり、斑点のように見える場合、病気の可能性があります。特に「うどんこ病」や「斑点病」は、紫陽花でもよく見られる病気です。うどんこ病は葉の表面に白っぽいカビのような粉が出て、次第に葉が茶色く変色していきます。一方、斑点病は茶色や黒っぽい斑点がポツポツと現れ、進行すると穴が開いたり、葉が落ちたりします。

これらの病気は湿度が高く、風通しが悪い環境で発生しやすくなります。まずは予防が大切で、葉の間引きや定期的な剪定で風通しを良くし、湿気をためないようにしましょう。また、発症してしまった場合は、被害のある葉を取り除き、市販の薬剤(殺菌剤)を使って早期対処することが大切です。

害虫による被害

葉が茶色くなっているのに、特に病気や環境に問題が見られない場合、「害虫」の可能性もあります。アブラムシやハダニなどが紫陽花に寄生すると、葉から栄養を吸い取ってしまい、その結果として葉が変色してしまうのです。特にハダニは小さく目に見えにくい上、乾燥した場所を好むため、気づかないうちに広がっていることもあります。

害虫が原因の場合、葉の裏側をよく観察すると小さな虫やそのフン、蜘蛛の巣のようなものが見つかることがあります。そういった兆候があれば、すぐに対策を講じましょう。虫取りスプレーの使用や、天敵となるテントウムシなどを利用する自然な方法もあります。予防には、こまめな観察と風通しの良い環境づくりが大切です。

土壌のpHや栄養バランスの乱れ

土の性質も葉っぱの健康に深く関わっています。紫陽花は酸性寄りの土を好みますが、アルカリ性の土壌では栄養吸収がうまくいかず、葉が茶色くなってしまうことがあります。また、長年同じ土を使っていると、栄養バランスが崩れたり、有害物質が蓄積したりして葉の不調につながります。

このようなトラブルを防ぐには、年に一度は土の入れ替えや、苦土石灰などでpH調整を行うことが理想的です。特に鉢植えでは土が傷みやすいので注意が必要です。市販の「紫陽花専用培養土」を使うことで、初心者でも安心して育てられる環境が整います。また、葉が元気でない場合は、鉄分やマグネシウム不足の可能性もあるため、バランスの良い液体肥料で補ってあげるのも効果的です。

症状別で見分ける!葉っぱの茶色の出方と原因の関係

先端が茶色く枯れる場合

紫陽花の葉の「先端」が茶色く枯れる現象は、多くの場合「水切れ」または「塩分・肥料過多」が原因です。特に夏場の強い日差しや高温時には、水分が急速に蒸発するため、先端から乾燥が始まります。また、肥料を一度に多く与えすぎると、根が傷んでしまい水を吸い上げる力が弱くなります。この結果として、葉の先端から茶色く枯れてくるのです。

対策としては、まず水やりのタイミングと量を見直すことが大切です。鉢植えであれば、「午前中にたっぷり、夕方は控えめ」が基本です。肥料は液体タイプなら週1〜2回、固形なら月1回程度を目安に、過剰にならないように気をつけましょう。肥料を与えすぎた場合は、一度たっぷり水を与えて土の中の余分な成分を流す「水洗い」も有効です。

葉の中央に茶色い斑点ができる場合

葉の真ん中あたりにポツポツと茶色い斑点が現れる症状は、「斑点病」の可能性が高いです。これは細菌やカビなどの病原体によって引き起こされる病気で、放置すると周囲の葉にも広がってしまいます。梅雨時期の高湿度や、葉が密集して風通しが悪い環境でよく発生します。

見つけたら、すぐにその葉を取り除き、他の葉への感染を防ぎましょう。病斑が小さいうちなら、園芸用の殺菌スプレーで抑え込めます。予防のためには、剪定で株の中まで風が通るようにし、葉や茎が濡れた状態が長時間続かないよう気をつけることが大切です。雨のあとには葉を軽く払って水を落とすだけでも、予防効果が期待できます。

葉脈に沿って変色する場合

葉脈に沿って茶色や黒っぽく変色している場合は、「根からの水分や栄養の吸収不良」が疑われます。これは、根詰まりや根腐れが進行しているサインでもあります。鉢植えの場合、長年植え替えをせずにいると、根がギュウギュウに詰まって水がうまくしみこまなくなり、葉に十分な栄養が届かなくなってしまいます。

このような状態では、いくら葉や枝をケアしても改善されません。まずは鉢から株を取り出し、根の状態を確認しましょう。黒くなったり、ぬめりがある根は傷んでいる証拠です。そうした根は清潔なハサミで取り除き、新しい土と一回り大きな鉢に植え替えてあげましょう。根をいったんリセットすることで、葉の調子も徐々に戻っていきます。

全体的に茶色く縮れる場合

葉全体が茶色く変色し、縮れてカサカサになっている場合は、「葉焼け」または「乾燥障害」の可能性が高いです。特に日差しの強い場所に長時間置いていた場合、このような症状が出やすくなります。葉焼けは一見病気のようにも見えますが、環境の変化が主な原因です。

この場合、葉を元通りに戻すことはできませんが、新しい葉が健康に育つように環境を整えることが重要です。鉢植えなら、直射日光を避けた半日陰に移動し、遮光ネットなどで日差しを和らげましょう。地植えでも、周囲に草花を植えて日陰をつくる工夫が有効です。また、葉焼けした葉はなるべく早く取り除き、株に余計な負担をかけないようにしましょう。

片面だけが茶色くなる場合

葉の片側だけが茶色くなる場合、「部分的な水切れ」や「風の当たりすぎ」「病害虫の局所被害」が考えられます。特に鉢植えの場合、片側だけ日が強く当たったり、風が吹き込みやすい場所に置かれていると、乾燥やダメージがその部分だけに集中しやすくなります。また、虫が一部だけ食害しているケースも見られます。

このような時は、鉢の向きを定期的に変えて全体が均等に光や風を受けるようにしたり、風の強い日は屋内に移動させたりすることで防げます。また、葉の裏側を丁寧に観察して、害虫や異常がないかチェックしましょう。部分的な異常は放置すると全体に広がることがあるため、初期対応がとても大切です。

紫陽花を元気に保つ日常ケアの基本

適切な水やりのコツ

紫陽花は水を好む植物ですが、「適切なタイミングと量」での水やりがとても大切です。水が足りないと葉がしおれ、先端が茶色くなってしまいます。一方で、常に土が湿りすぎていると根腐れを起こし、葉が黄色や茶色に変色することもあります。水やりの基本は、「表面の土が乾いてからたっぷり与える」ことです。

鉢植えの場合は、鉢底から水が流れるまでしっかりと水を与えましょう。ただし、受け皿に水が溜まったままだと根が傷んでしまうため、必ず捨ててください。地植えなら、雨の日が続くときは水やりを控え、晴天が続くときに朝か夕方の涼しい時間帯に与えるのがベストです。土の状態を日々観察しながら、水の量と頻度を調整することが、紫陽花を元気に育てるポイントです。

紫陽花に適した置き場所・日当たりの考え方

紫陽花は「半日陰」を好みます。直射日光が長時間当たる場所だと、葉が焼けて茶色くなってしまいますが、逆に日が全く当たらないと花付きが悪くなったり、徒長してヒョロヒョロの株になってしまうこともあります。最適なのは、朝の光が少し当たるような「東側」や「木漏れ日が差す庭の一角」です。

鉢植えなら、季節ごとに場所を変えて調整するのもおすすめです。春や秋は少し日が当たる場所に、夏は遮光ネットや木の下など日差しを避けられる場所に移すと良いでしょう。また、建物の壁に近すぎると風通しが悪くなるため、風が通るスペースも確保してあげてください。置き場所次第で、葉の色や花の咲き方が大きく変わってきます。

土の状態チェックと改良方法

紫陽花にとって「土」は健康を左右する重要な要素です。特にpH値(酸性〜アルカリ性)が重要で、一般的には「やや酸性」を好みます。アルカリ性の土壌では栄養が吸収されにくく、葉の色が悪くなったり茶色く枯れたりします。市販の「紫陽花専用培養土」を使うのが最も簡単な方法ですが、自作する場合は、ピートモス・赤玉土・腐葉土を混ぜるとバランスの良い土ができます。

また、長期間同じ土を使っていると、水はけが悪くなったり、病原菌が繁殖しやすくなります。鉢植えなら1〜2年ごとの土の入れ替えがおすすめです。土を触って固くなっていたり、コケやカビが生えているようなら、早めに新しい土に変えましょう。土壌改良材や苦土石灰でpHを調整することも効果的です。

肥料の与え方とタイミング

紫陽花には栄養が欠かせませんが、肥料は「タイミング」と「種類」に注意が必要です。春〜初夏にかけては、花を育てるための「リン酸」が多めの肥料を。花が終わったあとは、株を元気にする「カリウム」や「窒素」がバランス良く含まれた肥料を与えましょう。

与え方としては、鉢植えには液体肥料が使いやすく、週1回を目安にします。固形肥料(緩効性肥料)の場合は月1回程度が適量です。与えすぎると肥料焼けで葉が茶色くなってしまうので、記載されている量を守ることが大切です。また、真夏や真冬の成長が止まっている時期は肥料を控えましょう。適切な肥料管理で、健康的な葉と美しい花が咲き続けます。

定期的な剪定と風通しの確保

紫陽花の葉が病気になったり、虫がついたりする原因の一つに、「風通しの悪さ」があります。葉が密集しすぎると、湿気がこもってカビが発生しやすくなったり、虫の隠れ家になってしまいます。これを防ぐために、定期的な剪定が必要です。

剪定のタイミングは、開花後すぐ(6〜7月)がおすすめです。花の下の2節目あたりで切ることで、来年もきれいに咲かせる準備ができます。また、病気の葉や茶色く枯れた葉は早めに取り除き、通気性を良くしておくことも重要です。葉の重なりを減らすことで、太陽の光や風が株の中まで届くようになり、病害虫のリスクも減ります。手入れを定期的にすることで、紫陽花は一年を通して元気で美しい姿を保てます。

病気や害虫対策の基本とおすすめグッズ

予防が最も大切!病気に強い環境づくり

紫陽花の健康を守るうえで最も効果的なのが「病気を予防する環境づくり」です。病気の多くは、湿度が高く、風通しの悪い状態で発生しやすくなります。特に梅雨時期には、葉や茎が濡れっぱなしになることで、カビや菌が繁殖してしまいます。

予防の基本は、まず風通しの良い配置です。密集しすぎた枝葉は剪定し、通気性を保ちます。また、水やりの際には葉に水がかからないよう、株元から与えることも大切です。さらに、朝のうちに水やりを行えば、昼間のうちに葉が乾きやすくなり、病気のリスクを減らせます。定期的な観察と手入れによって、そもそも病気を発生させない環境を整えましょう。

よくある紫陽花の病気とその対処法

紫陽花に多く見られる病気には、以下のようなものがあります。

| 病名 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| うどんこ病 | 白い粉が葉に広がり、徐々に茶色く枯れる | 風通しの確保、殺菌剤の散布 |

| 斑点病 | 茶色や黒の斑点が葉に広がる | 感染葉の除去、殺菌スプレー |

| 灰色かび病 | 花やつぼみに灰色のカビが生える | 早めの花がら摘み、殺菌剤使用 |

これらの病気は、初期であれば比較的簡単に対処できます。市販の殺菌スプレー(ベニカXファインスプレーなど)を使えば、手軽に治療が可能です。また、病気にかかった葉はすぐに取り除き、ゴミとして処理してください。放置していると、他の葉にも広がってしまいます。

害虫の種類と被害のサイン

紫陽花に付く代表的な害虫には、アブラムシ、ハダニ、カイガラムシ、ヨトウムシなどがあります。それぞれの虫には特有の「被害のサイン」があり、早期発見がカギになります。

| 害虫 | 主な被害 | 発見のサイン |

|---|---|---|

| アブラムシ | 若葉を吸汁して枯らす | 葉がベタベタ、黒い粒 |

| ハダニ | 葉の裏を食害し変色 | 葉の裏に白い糸のような物、茶色い点々 |

| カイガラムシ | 茎や葉に硬い殻を形成 | 茎に白や茶の粒 |

| ヨトウムシ | 葉をかじる | 葉に大きな穴があく |

虫が発見されたら、まず手で取り除くか、園芸用の虫除けスプレーを使います。大量発生している場合は、専用の薬剤を使う必要があります。

自然派にも人気のオーガニック駆除方法

薬剤を使いたくない方には、「オーガニックな駆除方法」もおすすめです。例えば、以下のような方法があります。

- 牛乳スプレー:水で2〜3倍に薄めた牛乳をスプレーし、乾いたら水で洗い流す(ハダニに有効)

- 木酢液スプレー:木酢液を薄めて葉の裏にスプレーすることで、害虫が寄り付きにくくなる

- テントウムシを庭に呼ぶ:アブラムシの天敵であるため、自然と害虫が減る

- 使い終わったコーヒーかすを土の上にまく:ナメクジ避けや害虫忌避効果がある

これらは安全性が高く、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心して使える方法です。

ホームセンターで買える便利アイテム紹介

病害虫対策のために、ホームセンターで手軽に購入できる便利なグッズもたくさんあります。初心者にも使いやすいアイテムをいくつか紹介します。

- ベニカXファインスプレー(病気・虫の両方に効く)

- オルトラン粒剤(根元にまくだけで長期間虫よけ)

- ダイソーの虫取りネット(ハダニなどの物理的除去に)

- カルスメイト(剪定後の切り口に塗る殺菌剤)

- 自動水やり器(旅行時や忙しい方向け)

これらのグッズは比較的安価で、日々の管理がぐっと楽になります。予防のためにも、1つは常備しておくと安心です。

紫陽花を毎年美しく咲かせるために知っておきたいこと

植え替えや株分けのタイミング

紫陽花を長く元気に育てていくためには、数年に一度の「植え替え」や「株分け」が欠かせません。鉢植えの場合は、根がいっぱいになって「根詰まり」してしまうと、水や栄養の吸収が悪くなり、葉が茶色くなったり、花付きが悪くなる原因になります。

植え替えのベストなタイミングは、開花が終わった後の「秋(9月〜10月)」か、休眠期前の「早春(2月〜3月)」です。この時期は、株にかかる負担が少なく、根の回復も早いからです。鉢から抜いたら、古い根や腐った根を軽く切り、ひと回り大きな鉢に新しい培養土とともに植え替えましょう。根が増えて株が大きくなったら、「株分け」して複数に分けて育てることもできます。

こうした定期的な更新をすることで、株の若返りができ、病気や害虫にも強くなり、毎年元気な葉と花を咲かせることができます。

開花後のケアと翌年に向けた準備

紫陽花が美しく咲いた後、そのまま放っておくと次の年の花付きが悪くなることがあります。そのため、「開花後のケア」がとても大切です。まず行うべきは「花がら摘み」。咲き終わった花をそのままにしておくと、株に無駄なエネルギーが使われてしまい、葉や根が弱ってしまいます。

剪定は、開花後1か月以内に済ませるのがベスト。遅れると来年の花芽を間違って切ってしまうことになるので注意しましょう。剪定の位置は、花の下から2節目あたりが基本です。さらに、夏〜秋にかけては、株を充実させるために液体肥料を適度に与えたり、葉に病気が出ないようこまめにチェックすることも大切です。

このような「次の年を見据えたケア」をすることで、毎年安定して紫陽花を楽しむことができます。

紫陽花の品種ごとの特徴と注意点

紫陽花には様々な品種があり、それぞれに育て方のコツや注意点があります。代表的な品種は以下の通りです。

| 品種名 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| セイヨウアジサイ(ハイドランジア) | 丸くて華やかな花 | 剪定ミスで翌年咲かないことも |

| ガクアジサイ | 花の周囲に額のような花が咲く | 日陰にも比較的強い |

| 山アジサイ | 日本原産で繊細な花 | 水やりの頻度が少なめでも育つ |

| アナベル | 白く大きな花が特徴 | 強剪定が可能、花後に大胆に切ってもOK |

品種によって「剪定のタイミング」や「日当たりの好み」が違うため、購入時にはラベルや説明書きをよく確認することが大切です。また、同じ紫陽花でも土のpHによって花の色が変わるものもあり、育て方によってまったく違う表情を楽しめるのも魅力の一つです。

地植えと鉢植えで異なる管理方法

紫陽花は地植えでも鉢植えでも育てられますが、それぞれに合った管理方法があります。

地植えの場合:

- 水やりは少なめでOK(雨で足りることが多い)

- 根が広がるので植え替え不要だが、3〜4年に一度は株を掘り返して整理を

- 肥料は春と秋に1回ずつ緩効性のものを与える

鉢植えの場合:

- 水切れに注意し、夏場は毎日様子を見る

- 1〜2年に一度は植え替えが必要

- 土が傷みやすいため、定期的な土の入れ替えが重要

鉢植えは管理しやすく移動もできる反面、手間がかかります。一方、地植えは手間は少ないものの、植え替えや剪定を怠ると株が弱りやすいというデメリットもあります。自分の生活スタイルや庭の環境に合った方法で育てるのがポイントです。

花言葉から学ぶ紫陽花との向き合い方

紫陽花には、「移り気」「冷淡」「辛抱強い愛」など、さまざまな花言葉があります。花の色がピンク、青、紫と変化することから「移り気」と言われることが多いですが、その色の変化は実は土壌のpHによる自然なものです。

また、梅雨の間じっと咲き続ける姿から、「辛抱強い愛」や「家族の結びつき」という意味も込められています。日々の手入れをしていく中で、この花言葉を意識すると、植物との関わり方も少し優しくなれるかもしれません。

紫陽花は見た目の美しさだけでなく、その成長や変化に込められた意味を感じながら育てると、園芸の楽しみがさらに広がります。自分だけの紫陽花に愛着を持ち、季節ごとの変化を楽しんでみてください。

まとめ

紫陽花の葉っぱが茶色くなる原因は、一つではありません。水やりのミス、日当たりの問題、病気、害虫、そして土壌環境の乱れなど、複数の要素が関係しています。しかし、日々の観察と適切なケアで、これらの問題は十分に防げます。

この記事で紹介したように、原因別に対処法を知っておくことが、紫陽花を長く美しく育てる秘訣です。特に、予防・剪定・環境づくりの3つは、紫陽花を健康に保つための基本です。毎日のちょっとした気づきと手間が、翌年のきれいな花につながります。

「葉が茶色いからもうダメだ…」と諦める前に、原因を見極めて適切なケアをしてみましょう。紫陽花はとても回復力のある植物です。あなたの手で、また美しい花を咲かせてあげてくださいね。